Quando conheceram a violência

O sentimento de insegurança, difícil de explicar para algumas, veio com a mudança de vida para uma área urbanizada. A nova preocupação para as famílias, no entanto, já havia batido à porta ainda na Ilha de Tatuoca. “Em Tatuoca a gente dormia com as portas à vontade. Depois que o estaleiro começou foi que começou a ter carro, essas coisas”, conta Jane.

No dia a dia na Vila Nova Tatuoca as mães agora têm o desafio de conviver com diversos medos. Não confiam em deixar as crianças sozinhas mesmo na rua do conjunto. Os motivos vão desde o perigo da rua movimentada, pessoas estranhas, o que ouvem falar sobre drogas e o temor da violência contra meninas e mulheres. “Faz seis anos e eu ainda não me acostumei. Não me sinto em casa. Ainda tenho um aperto no peito. Ali não tinha dinheiro que pagasse. Até para as crianças lá era melhor, não tinha violência, era tudo família”, diz Deca.

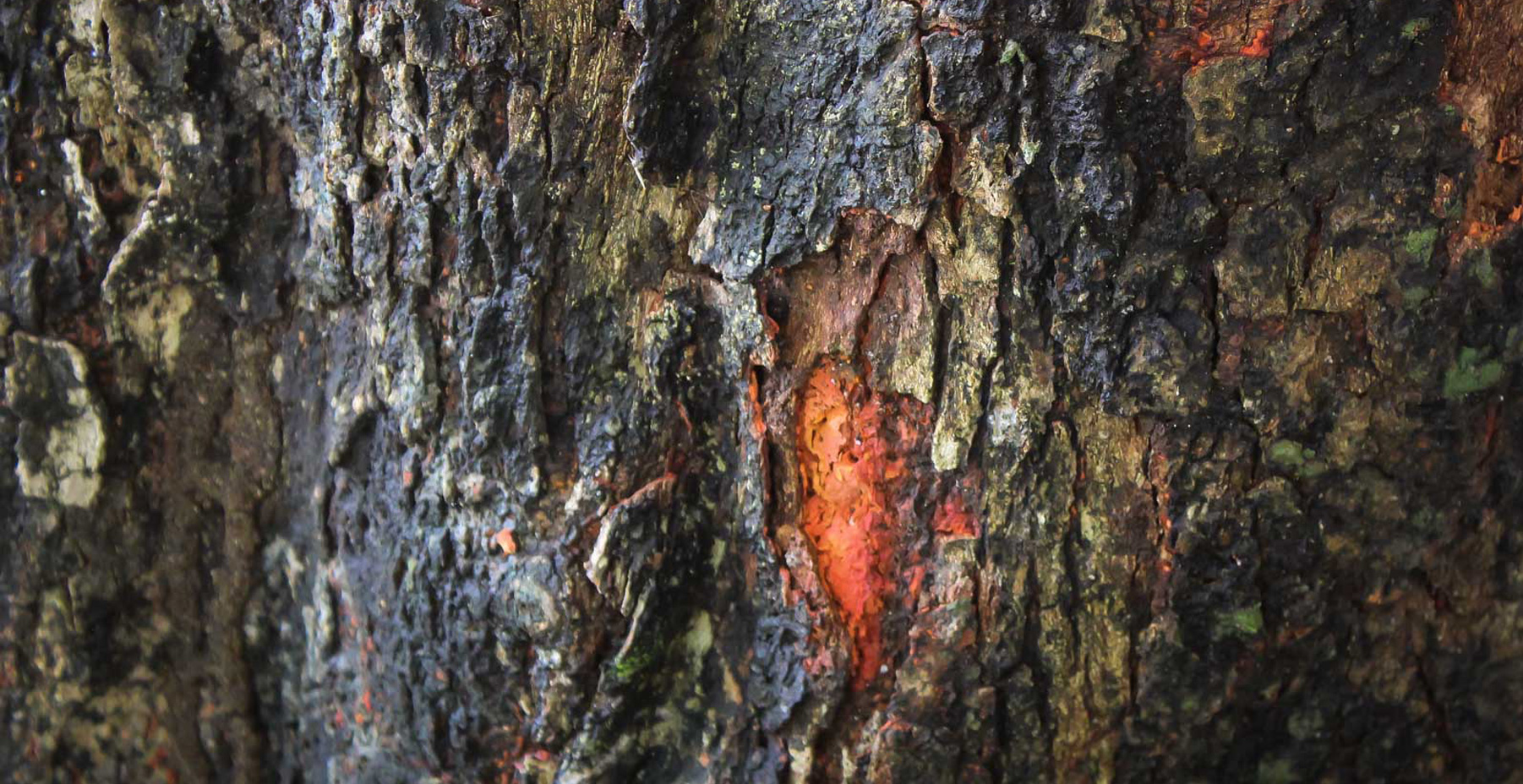

Em frente ao habitacional, um depósito informal de lixo se acumula na calçada. O cheiro de esgoto também está presente. Do outro lado da rua, uma área de mata fechada é o caminho pelo qual as mulheres seguem para chegar ao local de pegar jangadas que usam para pescar.

Os medos que acompanham as mulheres desde a chegada de Suape não acabaram com a mudança para o conjunto habitacional. Até hoje as famílias não têm o documento de posse das casas. A ameaça de expulsão aparece sempre como a maior preocupação para as mulheres.

Mariana Olívia, pesquisadora bolsista do Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho da Fiocruz-PE e docente do curso de medicina da UFPE, analisou o que as mulheres que vivem no Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca, dois municípios onde Suape está instalada, perceberam das mudanças a sua volta. Para a pesquisadora, que analisou a recorrência dos discursos de mulheres de várias comunidades no território de Suape, a fala delas revela o quanto suas narrativas têm como base a relação com o território.

“Muita coisa gira em torno do território pois é o território em que elas viviam, produziam, pescavam. Os territórios tinham um modo de vida que era deles. O que percebi foi uma drástica mudança disso. A princípio elas poderiam dizer que mudou para melhor porque elas conseguiram acessar outras coisas, bens de consumo: equipamentos eletrodomésticos, telefone celular. E elas não conseguiam depois de um período manter algumas coisas dessas e perderam a forma anterior de modo de vida, de trabalho, de alimentação”, explica.

Mariana Olívia cita o exemplo da Ilha de Tatuoca. “Quando Suape chega de forma bem brusca, traz a questão da violência, da expulsão da terra, a proibição do direito de ir e vir. Depois de certo tempo acontecem ameaças, vigilância. As pessoas começam a se sentir sem direitos. Como é que a pessoa está ali há várias gerações e de repente não pode mais ficar naquela terra?”, questiona.

Para Cássia Jane, coordenadora de projetos e educadora social do Centro das Mulheres do Cabo, organização feminista que atua no território há mais de 30 anos, após a chegada de Suape a região vem vivendo um aumento da violência que não diminuiu após o boom da construção no complexo industrial, quando a cidade foi tomada por trabalhores que se instalaram no município. Segundo ela, os impactos negativos continuam afetando o modo de vida de diversos grupos, mas as mulheres tiveram as vidas prejudicadas de modo mais grave.